Parlare con Corrado Augias di 25 aprile, significa riassumere tutta la questione in una sola parola, per niente semplificante: Costituzione. Ogni domanda, ogni riflessione – sia sul fatto storico che sull’attualità – si concentra sempre su quella Carta che finì per incarnare la nostra Liberazione. Costituzione.

«Non ho memoria di quel giorno – ci racconta riferendosi al 25 aprile -. Né testimonianza diretta, perché per chi viveva sotto la Linea Gotica, l’anno della liberazione è il ‘44. Per noi a Roma furono indimenticabili quella domenica e quel lunedì del 4 e 5 giugno». I giorni in cui le truppe americane del generale Mark Wayne Clark riuscirono a superare le ultime linee difensive dell’esercito tedesco per entrare nella Città Eterna senza incontrare resistenza e ricevendo l’entusiastica accoglienza della popolazione romana.

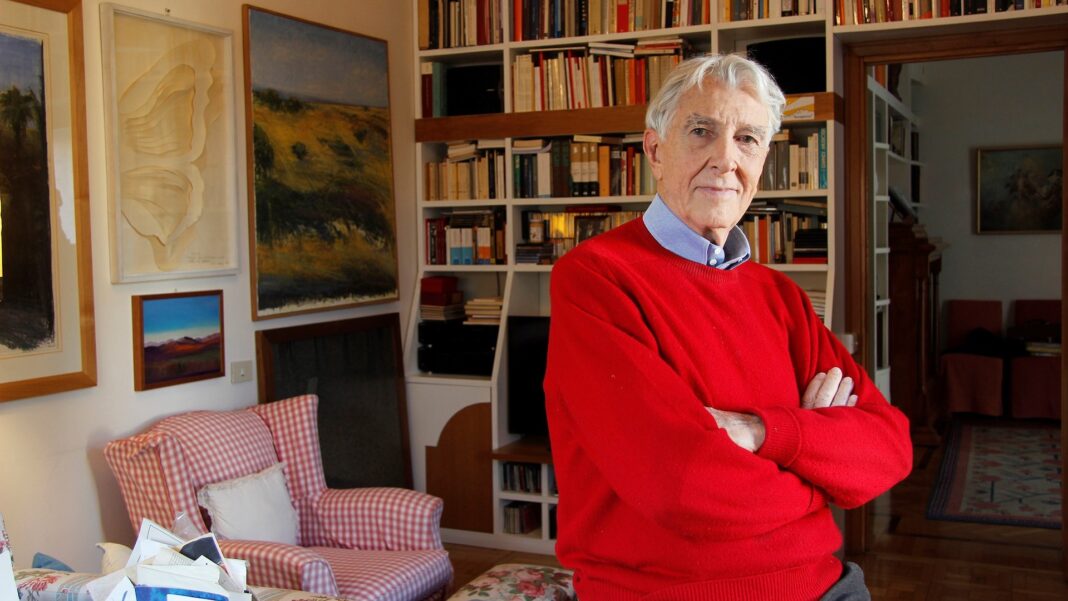

Dunque niente aneddotica, sebbene nell’aprile del ‘45 Augias fosse comunque un bambino che aveva da tre mesi compiuto dieci anni. Classe 1935, è tra i giornalisti e scrittori più seguiti e amati. Di cultura enciclopedica, oppone la complessità alle semplificazioni, il garbo alla volgarità, lo studio e la scrittura all’ignoranza. È un ebreo battezzato cattolico che si professa ateo e che mostra un immenso interesse per Dio. Saggista, giallista, sceneggiatore per il teatro, autore e conduttore di innumerevoli programmi televisivi, Corrado Augias è sempre stato, come si dice, un giornalista dalla schiena diritta.

Per capirci, nel 2007 gli fu attribuito il titolo di Cavaliere della Legion d’onore, ovvero la più alta onorificenza conferita dallo Stato francese. Onorificenza restituita da Augias il 14 dicembre 2020 in segno di protesta contro l’assegnazione del medesimo riconoscimento, da parte del presidente francese Emmanuel Macron, ad Abdel Fattah al-Sisi, ritenuto da molti complice morale dell’omicidio di Giulio Regeni e di altri crimini del regime egiziano.

Resistenza e dignità

Parlare dunque di 25 aprile e di Liberazione con Augias diventa fatto complesso, nella consapevolezza della differenza – spesso anche profonda – che c’è tra il liberarsi e il rimanere liberi. Da questo punto di vista per Augias il passaggio dalla Resistenza al varo della Costituzione italiana è decisivo. La Liberazione nazionale, certo. «La nostra Resistenza – dice Augias – ci permise di liberarci con dignità. Poi dopo la liberazione arrivò la libertà e la nostra Costituzione ci permise di ritornare a pieno titolo nel consesso internazionale. La carta di legittimazione per presentarsi di nuovo davanti al resto del mondo, dopo la fine della Seconda guerra mondiale e del nazifascismo».

Quel rientro nel consesso internazionale è nelle parole dello storico discorso che Alcide De Gasperi pronunciò il 10 agosto del 1946 alla Conferenza di pace di Parigi, da presidente del Consiglio dei ministri: «Prendo la parola in questo consesso mondiale e sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me: è soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa ritenere un imputato, l’essere arrivato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione». De Gasperi parlò da ex nemico, da leader di una nazione devastata da vent’anni di fascismo, da cinque anni di guerra, bombardamenti e fame e da due anni di guerra civile.

Torniamo con Augias al 25 aprile 1945 e alla Festa della Liberazione, nella sua ottantesima ricorrenza. E Augias ritorna alla Costituzione. «La Resistenza e l’antifascismo italiano diedero all’Italia un’opportunità che i nostri ex sodali dell’Asse non ebbero. I tedeschi e i giapponesi, per intenderci, scrissero le loro carte fondamentali sotto l’egida e il controllo vigile degli statunitensi. Noi no. La nostra Costituzione, proprio grazie al nostro 25 aprile, l’abbiamo scritta da soli, senza nessun supervisore».

Non è un caso se Augias parla di “carte fondamentali”. I tedeschi scrissero infatti – a causa della divisione del Paese in due parti – una “Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania”. La Costituzione giapponese è nota addirittura come “Costituzione di Mac-Arthur” e venne redatta durante l’occupazione militare del Giappone da parte degli Alleati dopo la Seconda guerra mondiale, al fine di sostituire il precedente sistema imperiale giapponese con una forma di democrazia liberale.

Noi no – ribadisce ancora Augias -. Noi abbiamo avuto una Assemblea costituente, che si mise al lavoro il 25 giugno del ‘46 con un mandato popolare e che terminò i suoi lavori il 22 dicembre del ‘47. Prima avevamo avuto solo delle concessioni, come lo Statuto Albertino, per gentile cortesia dei Savoia. Per questo il 25 aprile è importante, è fondamentale». Non avevamo conosciuto mai niente di simile, ci dice Corrado Augias.

La Costituzione come baluardo

Figlia del 25 aprile, la Costituzione è «il nostro scudo a difesa della libertà. C’è dentro tutto quanto possiamo esprimere parlando di 25 aprile. La libertà. Di parola, di riunirsi e discutere, di dissentire, di essere cittadini a pieno titolo e non sudditi». E a chi dice che il 25 aprile è superato dalla storia? Augias si spazientisce: «Queste obiezioni non hanno senso, proprio perché da quella liberazione è derivata la nostra libertà».

E ancora, può una data o la Costituzione stessa diventare un feticcio? «Chi pensa una cosa del genere non conosce le cose, non conosce la storia, non ha letto la Costituzione. Io non sono disponibile a discutere con chi non conosce di cosa parla. Si legga la storia e veda cosa c’è scritto. Per fortuna – aggiunge – si tratta di una minoranza, che noi combattiamo. Mai come in questo momento, visto quanto sta accadendo in alcuni Paesi europei, negli Stati Uniti, noi siamo difesi da quanto c’è scritto nella nostra Costituzione. E per questo dobbiamo esserne gelosi custodi».

Eppure, insistiamo, c’è oggi chi ha in odio sia il 25 aprile che la nostra Costituzione. A questo punto Corrado Augias smette di rispondere e legge: «Articolo 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Finito di leggere, dice: «Quale persona sensata può avere in odio queste parole?».

Noi siamo difesi da quanto c’è scritto nella nostra Costituzione. E per questo dobbiamo esserne gelosi custodi.