Quanta ricerca, sperimentazione e innovazione coltivano e custodiscono, in campo artistico, le nostre province? Spesso trascurate dai grandi circuiti turistici, forse un po’ snobbate anche da chi si trova quel patrimonio a portata di mano, moltiplicano sforzi e iniziative per rivendicare quel posto che, legittimamente, spetta loro nel mondo culturale. È il caso delle opere presenti nella mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960” che si inaugura l’8 novembre all’Antico Ospedale di San Giuseppe a Empoli (FI) e che presenta più di 150 opere, alcune delle quali mai esposte prima, provenienti da collezioni pubbliche e private, che ricostruiscono vicende ed esperienze di un nutrito gruppo di pittori empolesi che hanno dato vita a una vivace attività artistica a partire dal primo dopoguerra.

Una stagione ricchissima, che viene raccontata in una ampia ricognizione – organizzata dal Comune di Empoli con il supporto della Fondazione Cr Firenze, e a cura di Belinda Bitossi, Marco Campigli, Cristina Gelli e David Parri – a partire da quando, esattamente un secolo fa, gli artisti cominciano a ritrovarsi in una piccola rimessa di attrezzi nell’orto dietro la casa di Mario Maestrelli, in via Tripoli.

Maestrelli e l’amico Virgilio Carmignani sono solo due adolescenti, ma capaci di contagiare con la loro passione tutti i giovani che a Empoli si interessavano di arte. Nel giro di pochi anni la “stanzina” diventa sempre più affollata, un luogo informale, non accademico, ma fondamentale come spazio di condivisione, sperimentazione e amicizia; un luogo dove quel gruppo di giovani e giovanissimi si confronta e rielabora quanto apprende nelle lezioni all’Istituto di Porta Romana, la scuola d’arte fiorentina dove, oltre a Maestrelli e Carmignani, passarono anche Cafiero Tuti, Amleto Rossi, Ghino Baragatti, Loris Fucini e Sineo Gemignani.

Quest’ultimo ci consegna un vivido racconto di come dovevano essere quei momenti nella “stanzina”: «L’équipe capeggiata da Carmignani e composta da me, Maestrelli, dal Tognetti e saltuariamente da altri amici, ogni domenica pomeriggio, dalle 14 in poi, si riuniva a dipingere nature morte, fiori e figure; in quest’ultimo caso fungeva da modello qualche malcapitato innocente, ignaro delle sottili torture della “posa” o qualche appassionato che era ben felice di offrire all’arte un piccolo olocausto».

Dagli inizi al Dopoguerra

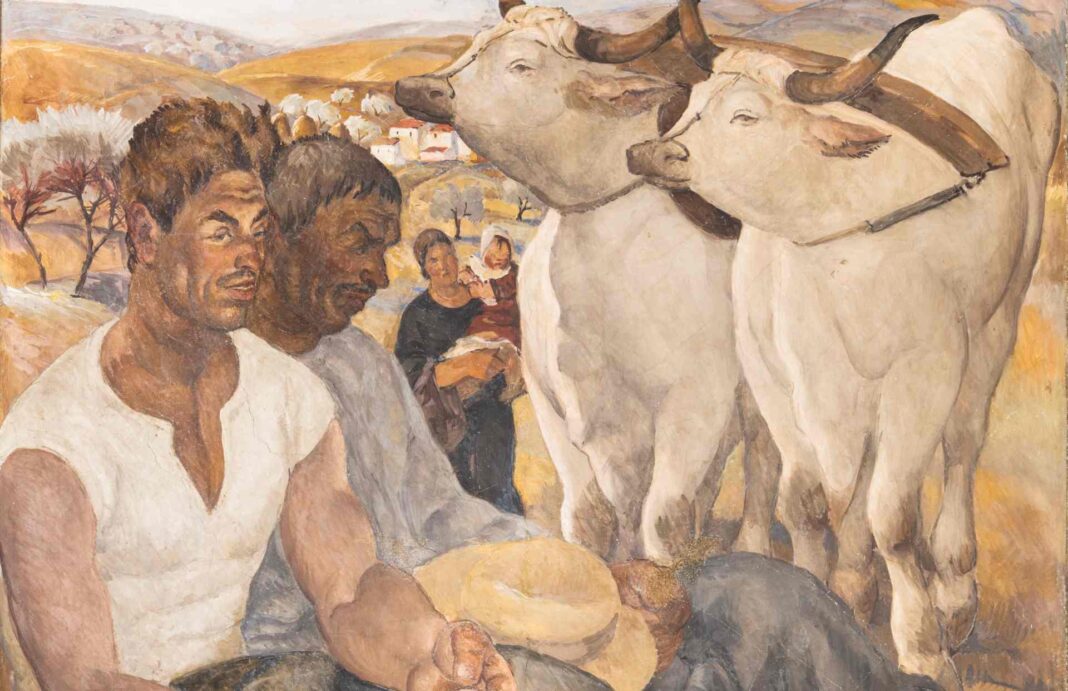

Suddivisa in otto sezioni, la mostra si apre con un “Preludio” che presenta alcune opere dei due maestri locali cui i giovani artisti guardavano, Nello Alessandrini e Dante Vincelle. Le sezioni successive approfondiscono quelle fondamentali esperienze di formazione fino al 1935: qui troviamo, fra le altre, Le massaie di Virgilio Carmignani, un’opera giovanile ma significativa per la formazione e visibilità dell’artista, che con quest’opera si aggiudicò la medaglia d’oro durante la “Seconda mostra circondariale Città di Empoli”.

Giunge così la stagione dei successi per questi artisti, che partecipano ai Littoriali dell’arte, alle Biennali veneziane, a mostre e concorsi, ottenendo numerosi premi e prestigiosi riconoscimenti: è qui che incrociamo lo sguardo del giovane Mario Maestrelli – che giovane morirà, a soli 33 anni, nel 1944 – nel suo Autoritratto in cappa gialla, opera che bene si inserisce nel percorso di crescita personale dell’artista, con la quale sembra voler affermare la propria identità.

Il percorso prosegue documentando i difficili anni della guerra, dentro una produzione che ogni artista rielabora secondo la propria esperienza personale. Come Sineo Gemignani, che rientra fortunosamente dai Balcani dopo l’8 settembre e sceglie la Resistenza, e che con Soldati in Balcania – realizzata con la tecnica di incisione della linoleografia, adatta a creare immagini di forte impatto visivo – ci fa riflettere sulla condizione dei soldati italiani.

Il dopoguerra porterà gli ormai ex ragazzi della “stanzina” su strade diverse, raccontate nelle ultime due sezioni, fra chi cercherà di recuperare una figuratività tradizionale ea chi tenterà la via del realismo sociale o dell’astrattismo. Senza mai dimenticare, crediamo, da dove venivano.

Fino al 15 febbraio 2026.

Per informazioni:

empolimusei.it

Visite guidate dedicate ai soci Unicoop Firenze

Per i soci Unicoop Firenze ingresso in convenzione e visite guidate.

Costo radio guida 1,50 euro.

Prenotazione obbligatoria su: coopfi.info/eventi

Il calendario delle visite

Novembre 2025

venerdì 21 ore 18

sabato 22 ore 10.30

domenica 23 ore 16.30

sabato 29 ore 16.30

Dicembre 2025

sabato 6 ore 10.30

domenica 7 ore 16.30

sabato 13 ore 16.30

domenica 14 ore 10.30

sabato 20 ore 16.30

domenica 21 ore 10.30

sabato 27 ore 16.30

domenica 28 ore 10.30

Gennaio 2026

sabato 3 ore 10.30

domenica 4 ore 16.30

sabato 10 pre 16.30

domenica 11 ore 11.30

domenica 18 ore 16.30

sabato 24 ore 16.30

domenica 25 ore 10.30

sabato 31 ore 10.30

Febbraio 2026

domenica 1 ore 16.30

domenica 8 ore 10.30

sabato 14 ore 10.30