Fa ormai parte del linguaggio comune come sinonimo di “bei tempi andati”. Pur non priva di contraddizioni, la Belle Époque – periodo che abbraccia all’incirca gli anni fra il 1871, quando termina la guerra franco-prussiana, e il 1914, inizio della Prima guerra mondiale – è stata un’epoca di grandi trasformazioni sociali e culturali, di innovazioni e progressi tecnologici (pensiamo solo al completamento della Torre Eiffel nel 1889, in occasione dell’Esposizione Universale, voluta per celebrare la ricorrenza dei cento anni della rivoluzione francese; o alla nascita del cinema nel 1895) e, dal punto di vista artistico, di straordinaria creatività. Una danza sull’abisso di quella guerra «sola igiene del mondo», come scriveva il futurista Marinetti, e che presto avrebbe cambiato le cose per sempre.

Due mostre

A questo periodo così ricco e vitale, Firenze e Pisa dedicano due mostre che approfondiscono la figura di uno dei suoi protagonisti più emblematici – “Toulouse-Lautrec. Un viaggio nella Parigi della Belle Époque”, al Museo degli Innocenti di Firenze fino al 22 febbraio 2026 – e il fascino, la modernità e l’eleganza della Parigi di fine Ottocento, vista anche attraverso lo sguardo degli artisti italiani che da quella città trassero ispirazione, diventando protagonisti della scena artistica europea, con “Belle Époque”, a Palazzo Blu di Pisa dal 15 ottobre al 7 aprile 2026.

Boldini, De Nittis e gli altri a Pisa

Curata da Francesca Dini, “Belle Époque” si sviluppa in sezioni tematiche che ripercorrono i momenti salienti di quel periodo grazie a capolavori provenienti da musei italiani e internazionali, tra cui il Musée d’Orsay, il Louvre, il Philadelphia Museum of Art, le Gallerie degli Uffizi, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Palazzo Te di Mantova, oltre che da importanti collezioni private e mai esposte prima al pubblico.

Il fascino della Ville Lumière, culla della moda e dell’arte, la nascita del turismo di massa, l’emergere di nuove classi sociali e le abitudini della borghesia, la maggiore visibilità e autonomia delle donne, vengono immortalati, fra gli altri, da Giovanni Boldini, Jacques-Émile Blanche, John Singer Sargent, Paul Helleu, Giuseppe De Nittis, Mario Fortuny, Federico Zandomeneghi.

Guardiamo ad esempio a Sulla panchina al Bois, una delle opere più celebri di Giovanni Boldini: bellezza ed eleganza femminile, ma anche uno spaccato della vita sociale parigina dell’epoca, ambientata com’è in un parco, simbolo di svago e di incontro e luogo dove le classi alte si riunivano per passeggiare, socializzare e mostrarsi. Abitudini borghesi anche quelle ritratte da De Nittis con Return from the races, che ritrae un gruppo di persone – se visiterete la mostra, soffermatevi sui dettagli raffinati di giacche e cilindri per gli uomini, abiti sfarzosi e accessori per le donne – che tornano dalle corse di cavalli, un’attività molto popolare fra l’alta società.

Fra gli “Italiens de Paris”, come venivano chiamati, Zandomeneghi – che espone con Degas, Renoir, Monet, Pissarro nelle mostre collettive degli impressionisti – ci porta poi nel mondo dei caffè parigini, altro luogo simbolo della Belle Époque: in Al Caffè Nouvelle Athènes, famoso ritrovo di artisti e intellettuali, si ritrae, di spalle, insieme alla modella Suzanne Valadon all’interno del locale.

La mostra si conclude con una sezione dedicata al rapporto fra la Belle Époque e la Toscana: gioia di vivere, eleganza e bellezza lasciano la metropoli francese e si trasferiscono, come nel caso di Vittorio Corcos – che a Parigi aveva fatto fortuna: in mostra anche Istitutrici ai Campi Elisi – e del suo In lettura sul mare, ambientato a Castiglioncello (LI), nello splendore della piena luce mediterranea.

Toulouse-Lautrec a Firenze

La mostra fiorentina, con il suo focus su Toulouse-Lautrec, offre poi uno sguardo su un altro aspetto della Belle Époque parigina: siamo nel mondo della notte, fra spettacoli e teatri, caffè-concerto e figure marginali come prostitute, ballerine e chansonnier. Curata dal Jurgen Dopplestein con Gabriele Accornero, presenta oltre 170 opere dell’artista francese – manifesti, litografie, disegni, illustrazioni e acquerelli – e un’ottantina di oggetti fra arredi, manufatti e materiali d’epoca: una vera e propria immersione nello spirito dell’epoca, arricchita anche da video e fotografie.

Con prestiti provenienti fra l’altro dalla Collezione Wolfgang Krohn di Amburgo e dal Museo Toulouse-Lautrec di Alby, città natale di questo artista- pittore, illustratore e innovatore grafico – che ha saputo catturare con sguardo ironico e profondo la vita notturna e lo spirito bohémien della Parigi di Montmartre.

Di origine aristocratica, figlio di genitori cugini di primo grado e affetto da nanismo, minato poi dalla sifilide, contratta nei bordelli parigini, e dall’alcolismo, la breve vita del visconte Henri de Toulouse-Lautrec, morto ad appena 36 anni, si è svolta quasi esclusivamente nel quartiere di Montmartre, fra artisti e maisons closes, fra luoghi di divertimento come il Moulin de la Galette e il Moulin Rouge.

Tutti soggetti che ritroviamo nelle sue opere, in un interesse per le classi popolari nel rappresentare le quali, oltre l’ironia o la parodia, emergono sempre sentimenti di solidarietà e di condivisione dello status di escluso dalla società. Ne sono un esempio, fra le opere esposte in mostra, le litografie della serie Elles, dedicata alla vita delle prostitute nella casa chiusa di rue des Moulins: un insuccesso commerciale, all’epoca, perché le rappresentazioni non erano abbastanza esplicite quanto a erotismo.

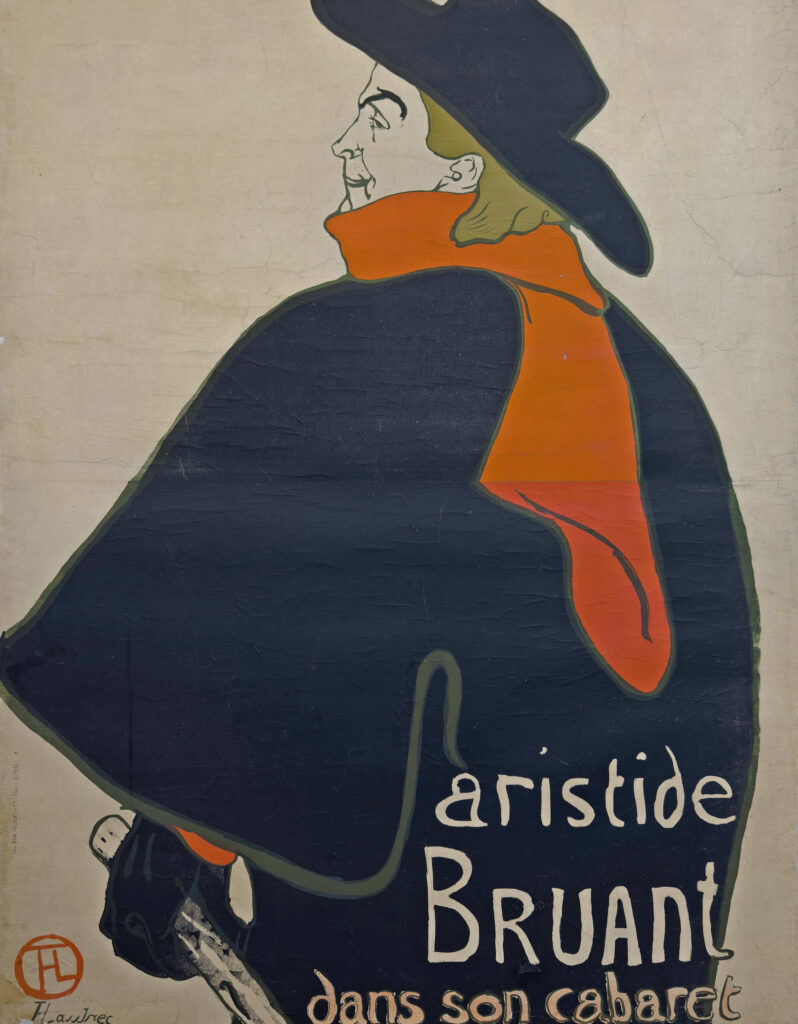

Fra le opere più celebri esposte al Museo degli Innocenti, Aristide Bruant nel suo cabaret. Ex impiegato delle ferrovie, divenne un attore e chansonnier molto famoso all’epoca, e in virtù della stretta amicizia che si era creata fra i due, chiese a Toulouse-Lautrec di disegnare i manifesti per i suoi spettacoli.

A differenza dei primi due di una serie di quattro opere, che ritraggono Bruant di fronte, in questo terzo esemplare l’artista, pur mantenendo gli elementi che ne caratterizzano la personalità – cappa nera, sciarpa rossa, cappello a larghe falde, sopracciglia alzate – lo inquadra di spalle, con il volto di profilo e lo sguardo fuori campo, che sembra guardare di sottecchi, chissà, forse l’artista o forse i suoi ammiratori. Un altro successo per Toulouse-Lautrec, che qui realizza un’opera più essenziale delle precedenti, e più vicina allo stile delle stampe giapponesi, allora molto in voga, di cui l’artista era estimatore e collezionista.

Fra le star predilette da Toulouse-Lautrec c’è anche la ballerina Jane Avril: uno stretto rapporto che darà vita ad alcuni dei manifesti più belli della sua produzione, da Divan Japonais, un caffè-concerto in cui è ritratta accanto a un critico musicale ed editore, a Jane Avril, commissionato dalla stessa Jane per pubblicizzare l’immagine di un nuovo locale. Il manifesto ebbe così tanto successo che si dovette procedere ad altre due ristampe per soddisfare i collezionisti, e pare che venisse strappato, ancora umido di affissione, dai muri di Parigi.

Ad affiancare Toulouse-Lautrec, in mostra altri grandi protagonisti della Belle Époque e dell’Art Nouveau: tra gli altri Alphonse Mucha, con le sue seducenti figure femminili, e Jules Chéret, considerato il pioniere della pubblicità moderna, con i suoi manifesti vivaci e coloratissimi.

Al cinema

La Belle Époque crea dipendenza: se avete voglia di continuare a viaggiare in questo straordinario momento della storia, sono tanti i libri e i film che possono accompagnarvi. Fra le pellicole, imprescindibile è Moulin Rouge! di Baz Luhrmann: musica pop contemporanea, ma fascino e spirito del tempo immutati.

Andando indietro nel tempo, nel 1955 Jean Renoir dirige French cancan, che ricostruisce la nascita del Moulin Rouge e dello spettacolo di varietà francese, mentre John Huston narra la vita di Toulouse-Lautrec in Moulin Rouge: alla Mostra di Venezia del 1953 il film ottenne il Leone d’Argento, da una giuria presieduta da Eugenio Montale, «per la nobiltà dell’impegno e il colore con cui ha fuso nella biografia di Toulouse-Lautrec gli stimoli della sua arte in uno spettacolo di raro splendore cromatico».

Da Marcel Proust in giù, sono poi innumerevoli le opere letterarie scritte o ambientate durante la Belle Époque: qui segnaliamo qualcosa di più leggero, come Maurice Leblanc e il suo ladro gentiluomo Arsenio Lupin – che incarna lo spirito, i piaceri e le tentazioni dell’epoca -; e, per i saggi, Jacopo Veneziani – storico dell’arte e divulgatore – che in La grande Parigi. 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna accompagna passo passo il lettore per le strade della Parigi di quegli anni, fra pittori e scrittori, gallerie d’arte e locali notturni: se programmate un viaggio nella Ville Lumière, è un’ottima guida insieme artistica, umana e sentimentale.

Per i soci, ingresso in convenzione dal lunedì al venerdì.

Per infomazioni: